إجرام بحقّ الطفولة من بوّابة فلسطين

إجرام بحقّ الطفولة من بوّابة فلسطين

زينب سرور

16 نيسان/ أبريل 2025

شهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الحروب حول العالم منذ انتهاء الحرب العالميّة الثانية. تعمّقت الأزمات الإنسانيّة بشكل مَهول، وانتُهكت حقوق الأطفال بمستوًى قياسيّ. تنوّعت الانتهاكات بين قتل وإصابة وحرمان من التعليم وتهجير ثمّ خسارة للّقاحات المنقذة للحياة والتعرّض لسوء التغذية الخطير وصولًا إلى المجاعة. وقد وصل تأثيرُها على الأطفال إلى مستوياتٍ وصفتها «اليونيسف» بـ«المدمّرة والقياسيّة».

وبينما تنوّعت بؤر النزاعات جغرافيًّا، احتلّت البلدان العربيّة المرتبة الأولى في عددها وتاليًا أثرها على المستويات المختلفة. من أثر ذلك مثلًا تصنيف «منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة» (الفاو) و«برنامج الأغذية العالميّ» ستّة بلدان عربيّة ضمن قائمة المراتب العشرة الأولى بصفتها أخطرَ بؤرٍ للجوع حول العالم. وقد سبق هذا الإعلان نهايةَ العام الماضي تحذير من أنّ انعدام الأمن الغذائيّ الحادّ سيتفاقم في دول ومناطق من بينها دول عربيّة.

ومع أنّ معاناة الأطفال غير صالحة للمقارنة، تحتلّ أوضاعُ أطفال فلسطين ومظلمتُهم التاريخيّة رأسَ اللائحة. تشكّل فلسطين مثالًا فاضحًا لانتهاك حقوق الطفل جميعها من دون استثناء، خصوصًا مع الإبادة المستمرّة في قطاع غزّة. ومع خرق الاحتلال الإسرائيلي اتّفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/ مارس 2025، أتت موجتُه الثانية من الإبادة أكثرَ شراسةً وعدوانيّةً من الأولى. وبينما بُحَّت أصوات المنظّمات الإنسانيّة والإغاثيّة وتلك العاملة في مجال حقوق الإنسان والأطفال مطالِبةً بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، آثر الاحتلالُ ضربَ القوانين الإنسانيّة والاتّفاقيّات الدوليّة و«اتّفاقيّة حقوق الطفل» عرضَ الحائط. أمعن في القتل والتجويع والتدمير والقصف المتعمّد للبنية التحتيّة. واستخدم المساعدات الإنسانيّة والإمدادات التجاريّة سلاحًا في إبادته المستمرّة على الشعب الفلسطيني منذ ما يفوق 18 شهرًا. وبدلًا من رفع منسوب تدفّق المساعدات إلى أكثر من مليونَي نسمة، من بينهم ما يزيد عن مليون طفل، للتعويض عن النقص الفادح الذي سبق وقف إطلاق النار، رفع الاحتلال مستوى الحصار حاجزًا الأغذية والأدوية والوقود ومستلزمات المأوى المتكدّسة على مداخل المعابر.

أمّا في الضفّة الغربيّة المحتلّة، فقد رفع الاحتلالُ ومستوطنوه من وتيرة «حربهم الصامتة» بحقّ العائلات. واستكمالًا لسياسة تسجيل «الأرقام القياسيّة»، أسفرت الاعتداءات الإسرائيليّة عن أكبر موجة نزوحٍ سكّاني تشهدها الضفّة منذ عام 1967.

أوّلًا: «مجتمعاتٌ فتيّة»

منذ استئناف القصف على غزّة، استُشهد وأصيب ما لا يقلّ عن 100 طفل يوميًّا، وفق «اليونيسف»، ليتعدّى المجموع 18 ألفًا مع عشرات آلاف الإصابات. والحال نفسها في الضفّة الغربيّة حيث ترتفع الإصابات بين الأطفال مقارنةً بالعدد الإجمالي للإصابات.

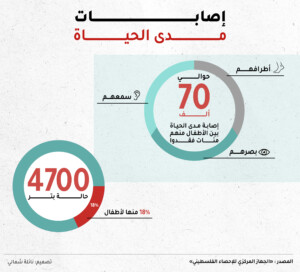

أمّا الإصابات المصنَّفة على أنّها لمدى الحياة فتوزّعت على الشكل الآتي:

لمتابعي/ات الشأن الفلسطينيّ، ليست النسبُ مستغرَبة، وإنْ كانت الأرقام صادمةً بفعل شراسة القتل. على مدى عقود، كانت نسب الإصابات بين الأطفال الفلسطينيّين مرتفعةً من إجمالي عدد الإصابات. مثلًا، أسفر عدوان عامَي 2008- 2009 على القطاع عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني بينهم أكثر من 400 طفل.

يرجع ذلك إلى سببيْن رئيسين:

ثانيًا: سلاح التجويع والتعطيش

مع إغلاق المخابز الـ25 التي كانت تحظى بدعم من «برنامج الأغذية العالمي» ومنْع الاحتلال تدفّق المساعدات، دخل القطاع وأطفاله مرحلةً أكثر خطورة قد تتحقّق معها، للأسف، كلُّ التحذيرات السابقة. في الإطار، دحض مطلع نيسان/ أبريل 2025 رؤساءُ سبع منظّمات دولية، من بينها «برنامج الأغذية العالمي» و«اليونيسف»، «الادّعاءات بأنّ هناك الآن ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع الفلسطينيّين في غزّة»، واصفينها بـ«البعيدة كلّ البعد عن الواقع».

في الأصل، كانت المجاعة وسوء التغذية يهدّدان حياة الأطفال في القطاع قبل استئناف الموجة الثانية للإبادة. وقد سُجِّلت 52 حالة وفاة من الأطفال بسبب سوء التغذية. ما لم يتمّ إدخال المساعدات، هذه الأرقام مرجّحة للارتفاع. وكان «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (IPC)، المعروف بدقّته في التقييم، توقّع تسجيل حوالي 60 ألف حالة من سوء التغذية الحادّ بين الأطفال (من عمر 6 إلى 59 شهرًا) بحلول آب/ أغسطس 2025، وآلاف الحالات لحوامل ومرضعات. وأكثر ما يثير القلق، حالات سوء التغذية الحادّ الوخيم بين الأطفال التي تبلغ 12 ألفًا. يؤدّي هذا إلى مضاعفات صحيّة خطيرة تشمل الفشل العضويّ أو الموت.

يعاني القطاع كذلك من أزمة عطش بفعل تدمير الاحتلال أغلب آبار المياه وتوقُّف خطّ «ميكروت» الآتي من الأراضي المحتلّة ويغذّي 70% من الاحتياجات. كما يشكّل توقّف إمدادات المياه ودمار البنية التحتية مع اقتراب فصل الصيف خطرًا إضافيًّا على حياة الأطفال وصحّتهم.

وأزمة المياه في القطاع سابقة بعقود على الحرب الحاليّة. خلال أعوام احتلال القطاع (1967- 2005)، استنزفت المسستوطنات الإسرائيليّة جزءًا كبيرًا من مياهه الجوفيّة. وقُدّرت المياه التي كانت تستهلكها تلك المستوطنات بحوالي 25% من قدرة الخزّان الجوفيّ في القطاع، ما عرّض الأخير إلى نقص حادّ. ويُوازي تلوّثُ المياه الجوفيّة نقصَها أهمّية. قبل الحرب، كانت شبكات الصرف الصحّي تغطّي 60% فقط من المساكن. وكان حوالي 80% من مياه الصرف الصحّي غير المعالَجة تُنقل إلى البحر ويتسرّب 20% منها إلى خزّان المياه الجوفيّ. ومع تراكم الأسباب، وعلى رأسها سياسات إسرائيل وحروبها المتكرّرة على القطاع، تفاقمت أزمة المياه. وقد وصلت حدّ إعلان الأمم المتّحدة عام 2012 أنّ القطاع لن يكون ملائمًا للعيش بحلول 2020. ويُعتبر نقص المياه وتلوّثها أحدَ الأسباب الرئيسية لذلك الإعلان.

ثالثًا: كارثة اليُتم

إنّ أزمة الأيتام والأطفال المنفصلين عن ذويهم في غزّة متعدّدة الأبعاد، ما يضاعف من تحدّيات الاستجابة والإغاثة. في الأصل، يشهد القطاع ارتفاعًا في عدد الأيتام بفعل الحروب المتكرّرة. وكان في الوقت نفسه يعاني قطاعُ الرعاية الاجتماعيّة من ضعف على مستوى الكادر والخدمات. وعلى الرغم من تقديم جمعيّات ومؤسسات معنيّة بالأطفال، بينها «اليونيسف»، خدمات الرعاية والدعم النفسي- الاجتماعي، كانت التقديمات دون حجم الحاجات.

في الحرب الحاليّة تعطّلت كلُّ الخدمات، بينها الرعاية الاجتماعية. وبينما من الشائع أن تعتني العائلة الممتدّة بالطفل الذي فقد أحد والدَيه، تعاني هذه العائلات من نقص حادّ في الحاجات الأساسية التي تمكّنها من الاهتمام بالطفل. والأسوأ، أنّ الكثير من الأطفال فقدوا عائلاتهم الممتدّة التي مُسحت من السجلّات المدنيّة. ونتيجةً للقصف الشديد والتهجير المتكرّر وارتفاع عدد المفقودين ومن لا يزالون تحت الأنقاض، انفصل عشرات آلاف الأطفال عن ذويهم. وكمْ تكرّر في غزّة مشهدُ أهلٍ تنفّسوا الصعداء عندما وجدوا أطفالهم حتى لو كانوا شهداء.

أوضاع هؤلاء الأطفال تفوق المأساويّة وصفًا. أزمات نفسيّة واجتماعيّة حادّة واضطرابات نفسية عميقة وخوفٌ مزمن واكتئاب، ناهيك عن ضعف التعلّم والتطوّر الاجتماعي. هي أسوأ أزمة يتمٍ في التاريخ الحديث، ما يتطلّب استنفارًا وخططًا وتدخّلات غير مسبوقة.

رابعًا: التهجير القسري

ليست سياسة تهجير العائلات الفلسطينيّة جديدة. مع الإبادة الحاليّة، أصبحت أداةً وركيزةً أساسيّةً تعمل إسرائيل على «قونَنتها» تحت ذريعة «حماية المدنيّين». ومع استكمال الموجة الثانية من الإبادة، بات حوالي 70% من قطاع غزّة مناطقَ يمنع جيشُ الاحتلال الدخول إليها بصفتها «مناطق عازلة» أو تحت إنذار الإخلاء، وفق الأمم المتّحدة. هذا يشمل أكثر من مليونَي نسمة. مئات الآلاف منهم تهجّروا مرّاتٍ عدّة بوسائل قاهرة شملت استخدام الدواب أو السير على الأقدام. وما زال عشرات الآلاف عالقين إمّا بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر للنازحين على الطرقات المصنّفة آمنة أو لعدم تخصيص طرقات آمنة في الأصل، أو بسبب غياب وسائل النقل والكلفة الباهظة لما قد يتوفّر منها.

ومن نزَح من العائلات والأطفال تكدّس في مناطق تمّ استخدامها كملاجئ، مثل المدارس والمستشفيات المكتظّة التي تعوز أدنى مقوّمات العيش، فتفاقمت الظروف الصحية سوءًا. ولأنّ لا شيءَ يسلم من آلة القتل الإسرائيلية، استهدف الاحتلال مخيّمات النزوح والمدارس والمستشفيات وتجمّعات العائلات والأطفال لاستلام المساعدات الإنسانية.

أمّا الضفّة الغربيّة، فتشهد أكبر عمليّة تهجير قسريّ منذ عام 1967. هذا يشمل آلاف العائلات والأطفال (3227 عائلة في مخيّم جنين فقط). يعيش هؤلاء أزماتٍ متعدّدة؛ من القتل والاعتقال التعسّفي، إلى تقييد الحركة مع وجود أكثر من 800 حاجز ونقطة تفتيش عسكريّة إسرائيليّة يخضع فيها الأطفال إلى التفتيش والترهيب، ثمّ هدم المنازل والبنية التحتية واستيلاء المستوطنين على ممتلكات لفلسطينيين تحت غطاء عسكري وقانوني إسرائيلي. وكانت الأمم المتّحدة العام الماضي صنّفت 2023 عامًا قياسيًّا لتهجير أطفال الضفّة. ومنذ ذلك الحين ساءت أحوال الأطفال أضعافًا مضاعفة.

خامسًا: تدمير ممنهج للقدرات الطبّيّة والصحّيّة

ما فعلته إسرائيل خلال الإبادة الحاليّة من استهدافٍ لمقدّمي/ات الرعاية الصحية والأطباء/ات والمسعفين/ات كان تدميرًا ممنهجًا ليس فقط للقطاع الصحّي، إنّما للمقدّرات الطبيّة والصحّية كاملة.

إنّ 1500 شهيد/ة من الطاقم الطبّي خلال ما يناهز العامين، مع عشرات آلاف الجرحى، خصوصًا من الأطبّاء/ات من ذوي/ات الخبرة، يعني بالحدّ الأدنى سنواتٍ من التدريب والتعلّم للتعويض عمّا فُقد. يأتي هذا في ظلّ تعطيل النظام التعليمي واستهداف الجامعات والضغط باتّجاه تهجير الأدمغة إلى خارج القطاع.

ماذا يعني هذا بالنسبة إلى الأطفال والأهل ومقدّمي/ات الرعاية لهم؟

يعني إطالة مدّة التعافي اللّازمة، الجسدية والصحية والنفسية، وتاليًا زيادة خطر وفيّات الأطفال والمصابين/ات التي يمكن تفاديها. ويعني كذلك ضغطًا إضافيًّا على آليّات الاستجابة المطلوبة لمرحلة ما بعد الحرب. وهذا نفسه امتدادٌ للإبادة بعد انتهائها.

سادسًا: حرب على التعليم

يعاني النظام التعليمي في فلسطين المحتلّة من أزمة عميقة. إنّ عقودًا من الحرب والاحتلال والنزوح وانعدام المساواة الممنهجة، أضعفت بشدّة فرص حصول الأطفال على التعليم، سواءً في غزّة أو الضفّة الغربيّة. أسّست هذه السياسة الممنهَجة لأزمة تعليميّة عابرة للأجيال خلّفت أعدادًا لا تُحصى من الأطفال دون الدعم الأساسي والهيكل الذي يوفّر التعليم.

خلال الحرب الحاليّة، ضاعفت إسرائيل من سياستها الممنهَجة بحقّ الأطفال والكوادر التعليمية، فلم تسلَم حتى الحضانات ورِياض الأطفال. لمواجهة ذلك، تمّ العام الماضي إنشاء العديد من المبادرات المجتمعيّة لمعالجة الاحتياجات التعليميّة للأطفال في غزّة وتخفيف أثر الانقطاع عن التعليم. على الرّغم من الإنجازات المسجَّلة، 25% فقط من الأطفال في سنّ المدرسة تمكّنوا من الوصول إلى أيّ شكل من أشكال التعلّم هناك خلال 2024.

أمّا في الضفّة الغربيّة، فقد أدّى تصاعد «الحرب الصامتة» إلى تقييد أكثر من 800 ألف تلميذ/ة إلى التعليم. ويأتي هذا بعد عقود من سياسات إسرائيليّة تعسّفية طالت المنظومة التعليمية؛ التفتيش على الحواجز العسكرية وتقييد الوصول واعتقال الأطفال والكوادر التعليمية، وهدم المدارس وحجز الأموال ورواتب المعلّمين/ات ومحاولات فرض المنهج التعليمي الإسرائيلي بالقوّة.